Emilio Ocampo

Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.

Profesor de Finanzas e Historia Económica, Director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA). Profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (2013-14). Licenciado en Economía UBA (1985) Master of Business Administration (MBA) de la la Universidad de Chicago (1990). Autor de numerosos libros y artículos académicos sobre historia, economía y finanzas.

Una nueva crisis sacude la economía argentina. Es prematuro evaluar la gravedad de sus consecuencias, aunque indudablemente serán negativas, al menos en el corto plazo. Los partidarios del gobierno se sienten desilusionados, los opositores huelen sangre, y, a pesar de que estamos todos más pobres, se regocijan con un ridículo schadenfreude. Mientras algunos argentinos se preguntan a cuánto se disparará el dólar, una gran mayoría se pregunta cómo hacer para llegar a fin de mes. En realidad, la pregunta que deberíamos hacernos es por qué habiendo tenido tantas crisis (quizás muchas más que cualquier país comparable) no hemos aprendido cómo evitarlas. Especialmente porque el costo de nuestros errores de política económica ha sido altísimo.

En Argentina parecería que el aprendizaje no existe. Como dijo alguna vez Santiago Kovadloff, somos incapaces de transformar la experiencia en enseñanza. Y es tan cierto a nivel individual como colectivo. Esta incapacidad es la cuestión central que debemos resolver si alguna vez queremos retomar la senda del progreso. Es una senda que abandonamos hace tanto tiempo que hasta los más viejos se han olvidado de lo que significa el progreso. Los más jóvenes ni siquiera saben lo que es. Y a aquellos que desde hace décadas viven en la pobreza y la indigencia, hablarles de progreso es como hablarles del unicornio alado.

¿Por qué no aprendemos? El tema da para largo pero cualquier explicación debe incluir la soberbia. Considerada el peor de los siete pecados capitales y, supuestamente, el origen de los demás, la soberbia es uno de los rasgos salientes del narcisismo. Originalmente Freud planteó al narcisismo –un exceso de amor a uno mismo– como una fase inevitable y necesaria en la evolución de todo ser humano. Sin embargo, en ciertas circunstancias podía convertirse en una patología. Hay otro tipo de narcisismo en el que el objeto no es el individuo sino un grupo al que pertenece (una tribu, una raza, una religión o incluso una nación). Erich Fromm lo consideraba una de las fuerzas más destructivas del ser humano y lo denominó narcisismo colectivo. A nivel político se exterioriza como chauvinismo, ingrediente fundamental del nazismo y de todos los populismos (tanto de izquierda como de derecha).

El narcisismo puede manifestarse en cualquiera de sus dos variantes –individual o de grupo– sin que una necesariamente implique la otra (aunque a veces lo hacen simultáneamente). En cualquiera de sus manifestaciones constituye un obstáculo al aprendizaje. El narcisista sobreestima sus propias capacidades y posibilidades (o las del grupo al que pertenece). Tiene fantasías de grandeza, espera que los demás reconozcan su superioridad y si no lo hacen reacciona de manera agresiva. Es decir, interpreta mal la realidad (lo cual el diccionario define como estupidez). Para el narcisista la crítica constructiva es una afrenta. Por eso le resulta tan difícil aprender de sus errores. Si una sucesión de fracasos castiga su autoestima, se convierte en un resentido. Y del resentimiento a la paranoia hay un sólo paso. La acumulación de frustraciones y fracasos inevitablemente requiere la protección psicológica que ofrecen las teorías conspirativas y la auto-victimización.

La soberbia argentina es proverbial, tanto a nivel individual como colectivo. Ya la mencionaba Sarmiento en el “Facundo” a mediados del siglo XIX. Según Alberdi, nuestra “vanidad nacional” era alimentada por la historia que nos contábamos. Para Ortega y Gasset el argentino “es Narciso y la fuente de Narciso… la realidad, la imagen y el espejo”. El presidente Marcelo T. de Alvear decía que los argentinos no aceptan ninguna verdad que “los pueda hacer sentir inferiores y no conciben la idea de que pueda existir otro país que los supere en algo”. Algo parecido a lo que decía Di Lampedusa de los sicilianos: “no quieren mejorar por la simple razón de que se creen perfectos. Su vanidad es más fuerte que su miseria.” Hace poco, Alejandro Sabella observó que “desde que soy chico siempre escuché que éramos los mejores del mundo”, comentario no sólo aplicable al fútbol. Hasta el Papa Francisco reconoció que los argentinos “somos muy engreídos”.

La historia argentina muestra que el narcisismo contribuyó a una lectura equivocada de la realidad, a una incomprensión de la posición y el papel que nuestro país ocupaban en el mundo. Baste recordar que a principios del siglo XX la elite gobernante estaba convencida de que nuestro país podía rivalizar con Estados Unidos. Pero con Perón, que era un gran narcisista, el narcisismo colectivo de los argentinos alcanzó su apogeo. La doctrina peronista fue quizás su expresión más elocuente. Perón realmente pensó que ÉL, inspirado en el nazi-fascismo que había visto en Europa, había encontrado una alternativa de organización social superadora tanto de la democracia liberal capitalista como del comunismo, y que, con ella, convertiría a Argentina en una potencial mundial. En vez nos condenó a una decadencia sin parangón en la era moderna.

El hecho de que ningún país en el mundo haya seguido sus enseñanzas para crecer y progresar es un dato incómodo para los peronistas fanáticos. Es un dato que prefieren ignorar, o, en su narcisismo, lo consideran una obviedad (“los argentinos la tenemos más clara que nadie”). También prefieren ignorar que el único líder político que emuló a Perón llevando sus ideas al extremo (Hugo Chávez), terminó convirtiendo un país rico en el más pobre del continente. Para peronistas y chavistas el fracaso de Argentina y Venezuela no es consecuencia de la inviabilidad de la receta que aplicaron sino de una siniestra conspiración internacional.

Perón obviamente no fue el único narcisista de nuestra historia. También lo fueron los burgueses idealistas que quisieron imponer por las armas una revolución socialista imaginando que la Argentina era una sociedad de campesinos oprimidos y los militares que pretendieron ganarle una guerra a una potencia de la OTAN. Seguramente al lector se le ocurran muchos otros ejemplos. Lo cual nos lleva al kirchnerismo que, inspirado en su maestro, encarnó una soberbia potenciada por el descaro, la incompetencia y la codicia. Como era previsible, su legado fue desastroso en el plano económico (también en el cultural e institucional).

¿Qué tiene todo esto que ver con la crisis cambiaria? Esta crisis es fundamentalmente consecuencia de haber subestimado ese legado. Pero esta subestimación no fue simplemente un error de diagnóstico o producto del voluntarismo. Los asesores económicos del presidente estaban al tanto de los múltiples desequilibrios y distorsiones que el populismo cleptocrático había introducido en la economía argentina. El problema fue que sobrestimaron su propia capacidad para corregirlos. Es decir, pecaron de soberbia. Convencieron a Macri de que para que la economía volviera a crecer sólo se necesitaba un cambio de equipo –más profesional, educado en el exterior y capaz de tener una comunicación más fluida con los mercados– y una sintonía fina a ritmo gradualista con endeudamiento externo y sin reformas estructurales.

Munidos de brillantes pergaminos académicos validaron los consejos de un asesor electoral, muy efectivos a la hora de ganar votos pero poco recomendables para reformar una economía que acumula setenta años de decadencia. De esta manera ignoraron las múltiples lecciones de la historia y las enseñanzas de la economía que profesaban saber. Prometieron que esta vez todo iba a ser diferente cuando en el plano económico propusieron mantener lo esencial del sistema populista que habían heredado. Los asesores de Macri que se atrevieron a cuestionar esta estrategia fueron relegados a funciones de menor importancia.

No había que ser un genio para darse cuenta que el gradualismo con deuda externa inevitablemente nos llevaría a una crisis. Sólo la ignorancia, el voluntarismo o la soberbia podían ocultar lo que era obvio. Pero convengamos que éste no fue el primer equipo de “golden boys” que una crisis argentina se come “crudo”. Y probablemente, si no aprendemos, tampoco será el último.

El problema central de la economía argentina es que a nivel colectivo queremos consumir más de lo que producimos (o gastar más de lo que ganamos) pero un alto porcentaje de los argentinos no están dispuestos a trabajar para producir más, y, los que si lo están, no pueden hacerlo debido a los múltiples impuestos y regulaciones que los agobian. El populismo instalado a partir de 1946 ha consistido en expoliar a los segundos para satisfacer a los primeros. La consecuencia inevitable ha sido la decadencia.

El crecimiento es imposible con un sector privado que debe cargar con un gasto público excesivo e ineficiente, un exceso de empleo improductivo, subsidios a servicios públicos y actividades de baja productividad y a extranjeros que vienen a estudiar o recibir atención médica gratis, una multiplicidad de impuestos distorsivos, innumerables trabas y regulaciones absurdas. Este es el sistema populista. Erradicarlo debería haber sido la prioridad del gobierno desde su primer día de gestión. No haberlo hecho (por las razones que fueran) nos llevó a esta crisis que puede terminar diluyendo el efecto de muchas otras buenas medidas que se tomaron en estos últimos dos años (blanqueo, arreglo con los holdouts, integración al mundo, ingreso a la OECD, transparencia en la obra pública, etc.). Cuando un edificio está a punto de derrumbarse la prioridad es reforzar sus cimientos y no endeudarse para decorarlo.

Por otra parte, también sería pecar de enorme soberbia creer que la tarea que enfrentaba el gobierno de Macri era fácil. Y sería un error subestimar (y no agradecer) el esfuerzo, la dedicación y las buenas intenciones de muchos de los que se incorporaron a su gobierno para cambiar la Argentina. Se trataba de un desafío enorme: erradicar un sistema populista enquistado desde hace más de setenta años con minorías en ambas cámaras del Congreso. Pero justamente por esta razón una estrategia gradualista en el plano económico estaba condenada al fracaso, ya que significaba darle tiempo a los intereses que sostienen y se benefician de ese sistema para recuperarse, reorganizarse y oponer resistencia. En diciembre de 2015, y especialmente en octubre de 2017, había que seguir el consejo del legendario Almirante Fisher: “hay que pegar primero, pegar fuerte y seguir pegando” (obviamente no en el sentido literal).

Lamentablemente en el plano económico hoy estamos peor que en diciembre de 2015. El gobierno no logró resolver el problema central de la economía argentina, la inflación es más alta y el país tiene 90.000 millones de dólares más de deuda (que luego de la fenomenal depreciación del peso resultará aún más difícil de repagar). Estamos peor porque debido a esta crisis corremos el riesgo de que se diluya todo lo bueno que hizo el gobierno desde entonces. Los partidarios del populismo que arruinó el país se han envalentonado y hoy tienen mejores chances de volver a gobernar (o, más bien, desgobernar). Si lo logran será otra tragedia, ya que al igual que decía Talleyrand de los Borbones no han aprendido nada y no se han olvidado de nada.

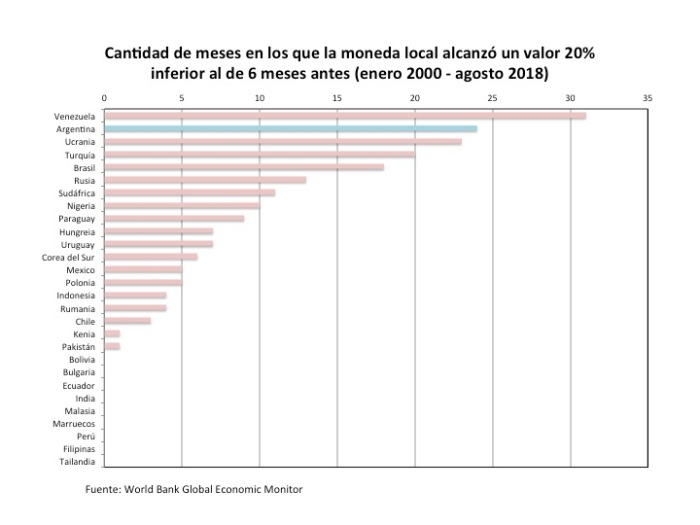

Pero no está todo perdido. Aun se puede cambiar el rumbo avanzando decididamente con reformas estructurales y una reducción del gasto público y el déficit fiscal. Si no lo hace Macri lo tendrá que hacer quien sea que lo suceda en 2019. Y si como sociedad nos negamos a terminar con el populismo, basta pedirle a alguno de los miles de inmigrantes venezolanos que han llegado a nuestro país en estos últimos tiempos que nos cuente como termina la película.