EL SISTEMA DE LA RAPIÑA: POBRES LOS POBRES

Es difícil saber a ciencia cierta que proporción de las economías del llamado mundo libre opera bajo le égida del capitalismo en el sentido del respeto a la propiedad privada y, consecuentemente, a los contratos y que parte está dominada por la sociedad hegemónica, es decir, la intromisión de los aparatos estatales en los negocios de la gente. De todos modos, puede afirmarse que el bocado que maneja el Leviatán es creciente en grado alarmante y a su paso va dejando poco espacio para la administración de las haciendas por parte de los que nominalmente figuran como sus titulares.

En este contexto, surgen imparables alianzas entre gobernantes y empresarios prebendarios que se traducen en una inaudita explotación de los consumidores al obtener todo tipo de mercados cautivos a expensas del resto de la comunidad. A esto debe agregarse que estos comerciantes inescrupulosos no solo se alzan con abundantes ganancias sino que resulta que cuando le va mal transfieren las pérdidas sobre las espaldas de sus congéneres a través de lo que se ha dado en llamar “salvatajes”, a saber, transferencias coactivas y multimillonarias desde los que no cuentan con poder de lobby hacia los amigos del poder.

Esos subsidios a gran escala, impuestos a quienes se ganan honestamente el pan se traducen en notorias disminuciones en el nivel de las vidas de quienes entregan coactivamente el fruto de sus trabajos a manos de los mencionados asaltantes de guante blanco que cuentan con el apoyo de las estructuras estatales al efecto de poder concretar sus fechorías.

Esas estafas reiteradas hacen que los asaltados se vean obligados a restringir sus ahorros, a ubicarse en casas de menor categoría, a vender muchos de sus activos, a mudar a sus hijos de colegios y universidades, a renunciar a las vacaciones y a redoblar sus esfuerzos laborales.

Las cámaras de televisión registran una y otra vez los rostros decepcionados y angustiados de los explotados por un sistema estatista que expresa en toda su magnitud la rapiña más brutal a personas completamente abandonadas por marcos institucionales que originalmente se montaron para proteger los derechos de todos.

Para que la fiesta pueda continuar en cuanto a la referida succión de recursos, se monta un espectáculo en el que se prometen migajas a un público desprevenido al efecto de cubrir con un telón espeso los negociados de quienes la juegan de empresarios pero que, como queda dicho, en verdad son bandidos que arrasan con todo lo que encuentran a su paso sin ninguna consideración por nadie como no sea alzarse con el botín.

Incluso las crisis tradicionales en cuanto al derrumbe de las bolsas de valores y similares, en este cuadro de situación no necesariamente ocurre puesto que se sigue drenando en gran escala dinero de gente fuera de las empresas en cuestión que en definitiva es la que paga los platos rotos sin que en primera instancia se afecte la empresa. A esto se agregan legislaciones laborales que expulsan a los que más necesitan trabajar del mercado, se sigue insistiendo en sistemas de pensiones inviables y quebrados que comprometen severamente a futuros jubilados.

El origen de la crisis es desde luego el gasto elefantiásico de los gobiernos, las deudas públicas monumentales con sus respectivas monetizaciones, los desequilibrios fiscales astronómicos y las regulaciones asfixiantes que no permiten que prospere el que pretende hacerlo al margen de las garras estatales. Una vez desatada la crisis, naturalmente comienzan los barquinazos que son obviados por los antedichos lobistas y queda el común de la gente en un pozo cada vez más oscuro, hondo y pestilente.

Como simultáneamente se ha trabajado en la destrucción de las bases elementales de la educación, irrumpen los “indignados” del mundo que por supuesto que tienen razón de sobra para su indignación pero, paradójicamente, debido a una educación sistemáticamente deficiente, reclaman a los gobiernos más de lo mismo sin percatarse que nada pueden dar los estados sin que previamente no los hayan arrancado a los vecinos. Es tragicómico que a esto se lo haya bautizado como el “Estado de Bienestar” cuando a todas luces se ajusta a un “Estado de Malestar”.

Hasta no hace mucho los traspasos de recursos que efectuaban los gobiernos a sus aliados empresarios al efecto de devolver favores a los financiadores de campañas electorales y demás canonjías se llevaban a cabo de modo más o menos encubierto, pero ahora se realizan con una desfachatez superlativa y sin el menor rubor a través de las cuantiosas transferencias antes mencionadas.

Esta rapiña debe diferenciarse claramente de otra cuestión completamente distinta y que a veces se la suele mezclar y es la referencia a la codicia, la cual, como es sabido, significa pretender “demasiado” dentro de lo que establece el derecho, en contraposición a la antedicha rapiña que implica un asalto a los derechos de las personas. Por otra parte, ya he señalado antes que nunca me he topado con alguien que opere en el campo comercial y que considere que sus honorarios e ingresos deban cortarse por ser “demasiado altos”. Sin duda que deben establecerse las prioridades adecuadas en la vida entre lo crematístico y lo espiritual, pero el ambicionar más en el mercado libre es otra manera de decir que, para lograr ese cometido, deben satisfacerse de una mejor manera las necesidades del prójimo.

El compendio que consignamos en estas líneas sobre lo que viene ocurriendo en el sistema de la rapiña legalizada, no augura una situación alentadora pero es la que vislumbramos a menos que se destine tiempo y esfuerzos para contrarrestar esta tremenda malaria. Sin embargo, no podemos dejar de ser bastante escépticos también en esta materia puesto que observamos la cantidad de personas que esperan que otros les resuelvan los problemas en lugar de arremangarse y exponer sobre los descalabros del estatismo y las bendiciones de la sociedad abierta.

Hay gente humilde que le parece que estos males provienen de la naturaleza de las cosas y que por tanto deben resignarse a absorber el mal sin percibir que son patinadas de factura humana en una guerra despiadada por el poder. Por eso resulta de tanta importancia el estudio y el debate de ideas al efecto de mostrar los graves peligros que acechan a las conductas civilizadas y al consecuente progreso, y así liberarnos de la pendiente negativa que estamos recorriendo a pasos acelerados.

Habitualmente se miran los efectos que ocurren en la superficie, sin prestar la debida atención a las causas del derrumbe las cuales se sitúan en el plano moral, en el plano de principios y valores que al irse dejando de lado conducen al desplome de las condiciones de vida de todos. Y si a esto se enancan “guerras preventivas” que sacuden lo más íntimo de un país vía la destrucción de vidas, la desarticulación de hogares y una mayúscula hemorragia de recursos, la situación no puede ser peor.

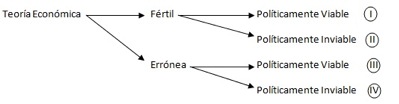

Es indispensable volver la mirada a los grandes pensadores de todas las civilizaciones para retomar el camino del sentido común y el respeto recíproco a lo que se le adicionan formidables contribuciones contemporáneas por su notable fertilidad y rechazar visiones trasnochadas que inducen a la imprudencia, el despilfarro, la demagogia y la lesión de derechos. En todo caso, sea para el país que sea, resulta indispensable retomar la noción fundamentalísima de contar con sólidos marcos institucionales para lo que se requiere conocimiento del derecho como la brújula de la justicia, como punto de referencia y mojón vital para el establecimiento de normas extramuros de la legislación positiva. Al efecto de estos estudios esenciales se han escrito ríos de tinta en casi todas las latitudes, pero ahora deseo destacar una obra de gran valía de Marcos A. Rougés que lleva el espléndido título Descubriendo a Themis. La moralidad del Derecho.

Como se sabe, Marx erró en el pronóstico que cada vez habría más pobres pero finalmente terminará teniendo razón solo que no en el sentido de su escatología capitalista sino debido a la aplicación de sus consejos intercalados con dosis de fascismo situación que constituye una buena estrategia para que los incautos no se alarmen con el zarpazo de la propiedad de una sola vez y, en su lugar, dejar la propiedad a nombre de supuestos titulares mientras que los gobiernos manejan a su antojo el flujo de fondos. Cuando se haya esquilmado a un número suficiente de personas, los miserables del mundo no dejarán espacio para que los saqueadores disfruten de lo robado y así la explosión será completa, a menos, como decimos, que se reaccione a tiempo.

Llama poderosamente la atención el cuadro de situación de los pobres en el otrora baluarte del mundo libre que bien puede incorporarse a una producción cinematográfica de Woody Allen. En Estados Unidos, durante el último ejercicio fiscal, solamente a nivel federal, se gastó un trillón de dólares en 126 programas en “la guerra contra la pobreza” con el resultado que esa erogación duplicó la definición de persona pobre en términos monetarios, lo cual quiere decir que en lugar de mantener esos programas si se hubiera extendido un cheque a cada pobre el gobierno (los contribuyentes) se hubiera ahorrado el cincuenta por ciento que alimentó derroches y fraudes varios en el camino. Y no solo eso, en base a aquella definición la pobreza se incrementó en ese solo ejercicio en un nueve por ciento, lo cual incluye un sistema de jubilaciones y de medicina gubernamentales quebrados.

Para el caso de Estados Unidos, recomiendo muy especialmente dos libros recientes, primero uno de Peter Schiff (quien en un libro anterior Cash Proof -best seller en “The New York Times”- pronosticó la debacle de 2008) titulado America`s Coming Bankrupcy: The Real Crash donde, entre muchísimas otras cosas en un voluminoso trabajo de sesudos análisis, el autor muestra que la deuda pública sobrepasa los 16 trillones de dólares con ingresos federales por todo concepto de 2.2 trillones lo cual pone en la cuerda floja las finanzas, sobre todo frente a una suba de intereses que tarde o temprano pedirán los acreedores para compensar sus acreencias. Y esto en el contexto de un déficit fiscal del 14% del producto, arrastrando el peso y el peligro de cuarenta estados también altamente deficitarios. La segunda obra de gran calado, muy documentada y fundamentada para el caso es la de John A. Allison titulada The Financial Crisis and the Free Market Cure.

*PUBLICADO EN DIARIO DE AMÉRICA, NUEVA YORK.

- Visto: 12