INFOBAE El “Índice de Calidad Institucional 2023″ (ICI 2023) que se publica desde 2007 y que este año hace foco en “los males de la inflación”, ubica a las instituciones monetarias de la Argentina en el segundo peor lugar sobre 20 países de América Latina.

Uno de los sub-rankings del informe muestra que el país tiene la peor “institucionalidad monetaria” de la región, mejor solo que la de Venezuela y peor que las de Haití y Cuba.

Este factor, determinante para la inflación, se elabora en base a datos del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, de Canadá, una de las fuentes del informe, y mide el crecimiento anual promedio de la oferta monetaria en los últimos 5 años, menos el crecimiento anual promedio del PIB real (esto es, descontada la inflación) en los últimos diez.

Entre los subíndices que conforman el índice general de “Calidad Institucional” hay uno sobre manejo monetario. La Argentina tiene el segundo peor del continente

“Aquellos países donde el crecimiento de la oferta monetaria excede por mucho el crecimiento del producto real reciben calificaciones más bajas”, explica el informe.

Aquellos países donde el crecimiento de la oferta monetaria excede por mucho el crecimiento del producto real reciben calificaciones más bajas

El ICI se elabora en base a varias fuentes: el Banco Mundial, las ONG Transparencia Internacional y Freedom House, Reporteros sin Fronteras, los Institutos Fraser (Canadá), Legatum (Reino Unido) y de Desarrollo Gerencial (Suiza), el Foro Económico Mundial y el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, entre otros. En base a publicaciones y datos de esas fuentes mide la calidad de las instituciones políticas y de las instituciones de mercado, de cuyo promedio surge el índice general de “Calidad Institucional” para 183 países.

Con puntajes que van de cero (0) a uno (1), en el que 0 describe el caos y 1 el non-plus-ultra de calidad institucional, el ranking lo vuelven a liderar Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda y Finlandia. No hay allí sorpresas; “el cambio institucional es necesariamente lento”, explica el estudio.

De hecho, desde el inicio del ICI, los cuatro primeros puestos los ocupan los mismos países, aunque alternando posiciones. Por caso, esta vez Dinamarca pasó del tercer al primer lugar, Nueva Zelanda hizo el camino inverso y Suiza y Finlandia mantuvieron el segundo y cuarto puesto, respectivamente.

Entre los primeros 20 del ranking (puntajes de 0,85 hasta casi 0,98) se destaca el undécimo lugar de Estonia. Del hemisferio occidental, solo aparecen allí Canadá (en el puesto 12) y EEUU (en el 18), hay solo dos países de Asia (Taiwán, en el 17, y Japón, en el 19) y ninguno de América Latina.

A su vez, entre los 20 países de peor calidad institucional (puntajes de 0,14 para abajo, con la tabla al revés liderada por Corea del Norte, Venezuela y Eritrea), predominan los países africanos y de América Latina, más algunos asiático y de Medio Oriente. La “Calidad Institucional” aparece así ligada a subdesarrollo, pobreza y regímenes autoritarios o dictatoriales.

En América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, los países mejor rankeados son Canadá, EEUU, Chile, Uruguay y Costa Rica, y los peores Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Bolivia. La Argentina aparece allí en el puesto 24 sobre 32 países, con peor puntaje que todos los vecinos, excepto Bolivia, que junto a Surinam, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son los únicos 6 de la región que tienen un puntaje inferior al argentino.

Bolivia, que junto a Surinam, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son los únicos 6 de la región que tienen un puntaje inferior al argentino

Es de notar, sin embargo, que respecto de la edición 2022, la Argentina mejoró su puntaje (de 0,372 a 0,4032) y su ubicación en el ranking general (de 116 a 108) gracias a una mejora perceptible de la nota en calidad de Instituciones Políticas” (de 0,5256 a 0,5839) y leve (de 0,2185 a 0,225) de sus “Instituciones de Mercado”.

El país obtiene sus mejores calificaciones en materia de Libertad de Prensa (0,8444), a partir de datos de Freedom House y Reporteros sin Fronteras, y en “Voz y Rendición de Cuentas” (0,6196), de los indicadores de Gobernanza del Banco Mundial); ambos son parte del subíndice de “Instituciones Políticas. A su vez, la Argentina tiene notas bajas y muy bajas en “Corrupción” (0,4833), “Prosperidad” (0,3653), ), Regla de la ley (0,3541), Derechos de Propiedad (0,3023), Libertad Económica (0,1921) e Institucionalidad y Manejo monetario, en el que a nivel mundial aparece en el puesto 161 sobre 165 países para los que hay información en ese aspecto. Detrás suyo quedan solo Siria, Zimbabue, Sudán y Venezuela. Como no hay información de todos los indicadores para los 183 países, el que presenta cada país muestra su posición porcentual respecto de los demás. La metodología establece también que para que un país sea incluido debe aparecer en al menos 4 de los 8 indicadores, y al menos en uno de cada subíndice (Instituciones Políticas e Instituciones de Mercado).

“La calidad institucional es importante dado que restringe el actuar de las autoridades. En este sentido, las instituciones de tipo fiscal y monetaria imponen limitaciones al gasto, déficit fiscal y financiamiento, con la finalidad de no estar sujetas a presiones políticas que suelen debilitar el valor de la moneda. La capacidad de reconstrucción de los países después de una catástrofe está condicionada a la calidad de sus instituciones”, dijo Bettina Horst, directora de la Red Liberal de América Latina (Relial), que difundió el informe.

La evaluación de “Instituciones Políticas” e “Instituciones de Mercado” para los países del Hemisferio Occidental

A su vez, Siegfried Herzog, Director Regional de Proyectos en América Latina de la Fundación Friedrich Naumann (Alemania), destacó que en el último bienio la re-emergencia de la inflación en muchos países volvió a colocarla en el centro de atención.

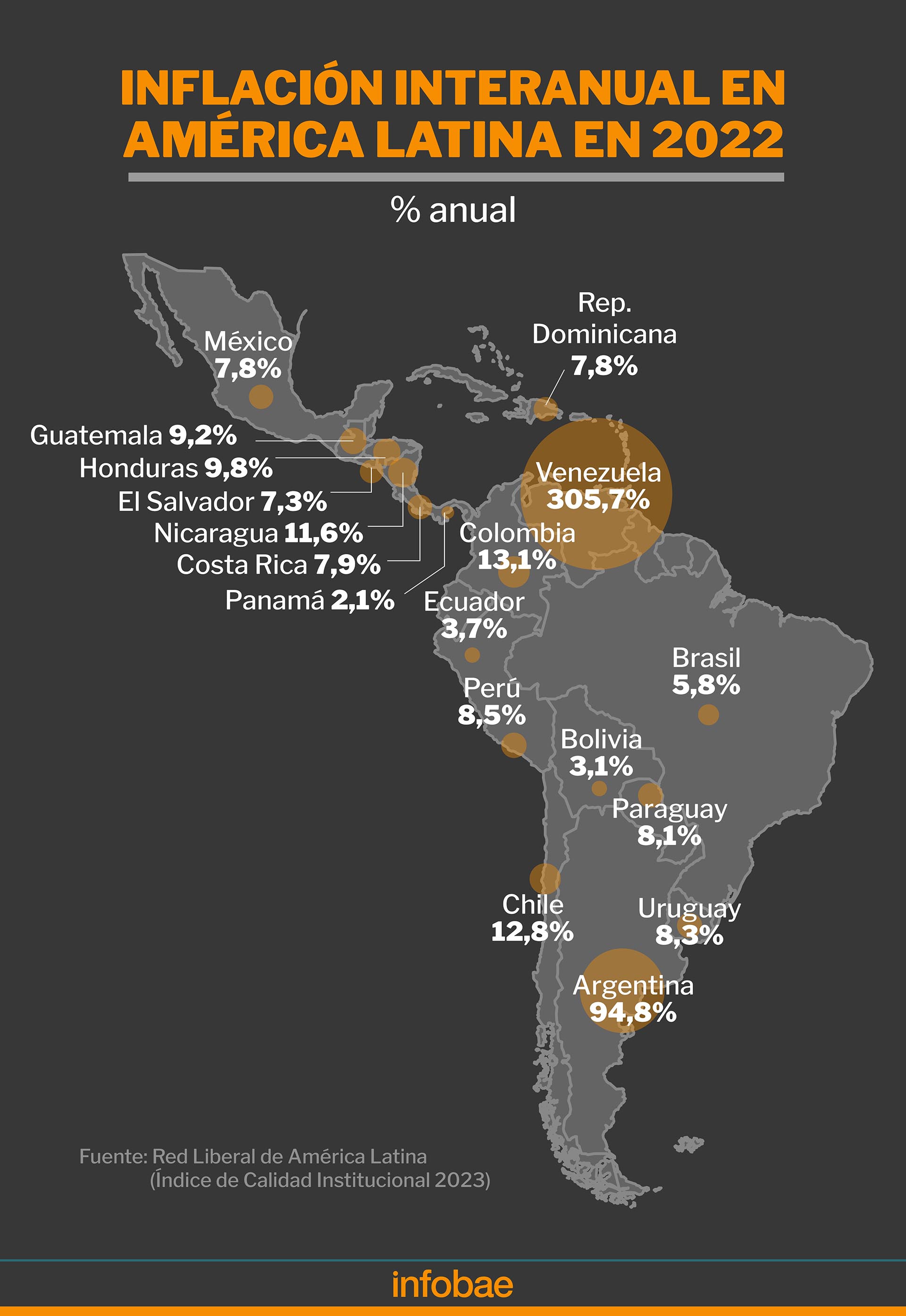

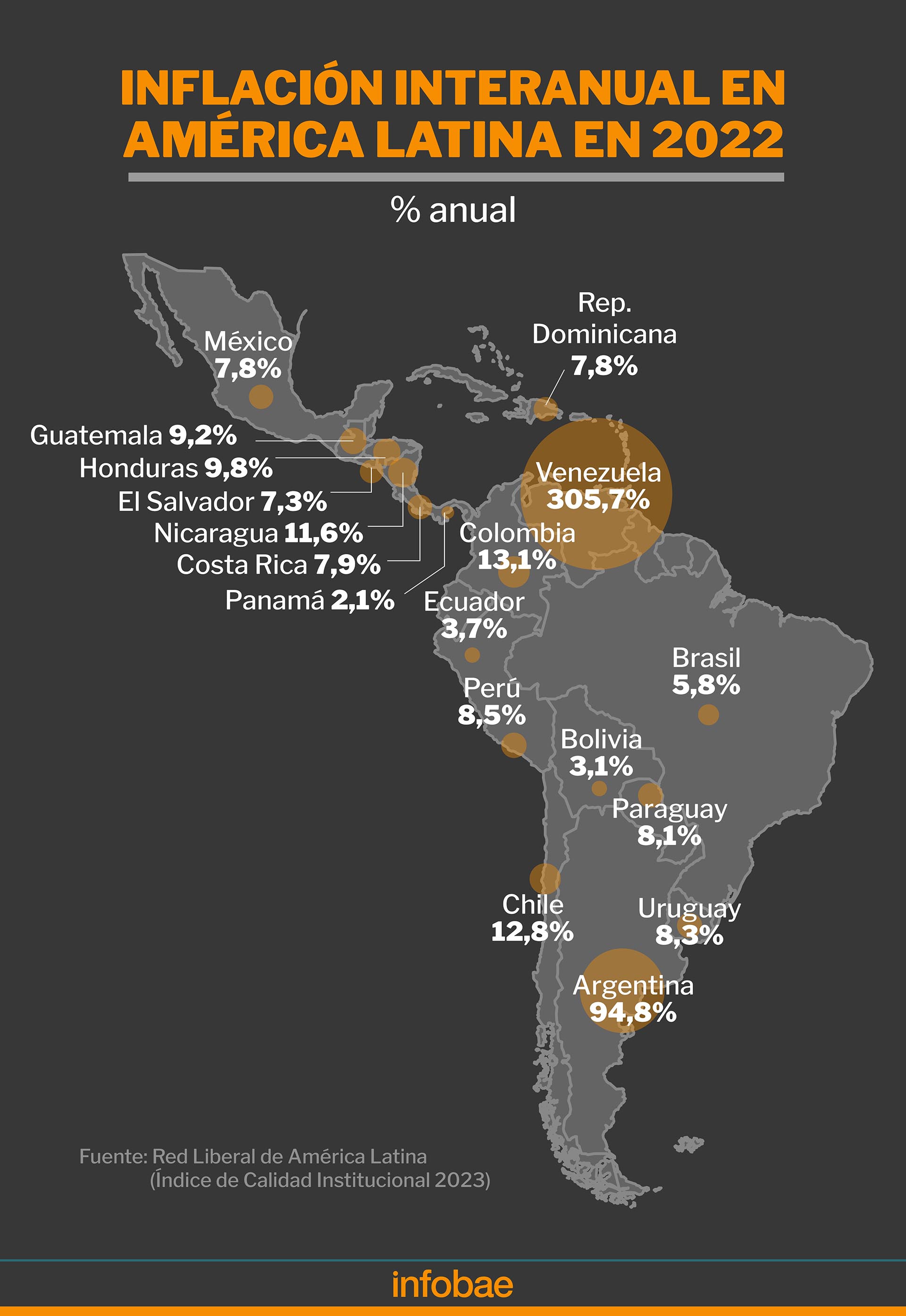

Pero no todos los casos son iguales. “Ningún país ha sido capaz de evitar un aumento de inflación, pero la diferencia entre países es bastante grande: en Panamá fue solamente de 2,1% en 2022, en Argentina 94%, y en Venezuela 305 por ciento. Si bien hubo distintos factores y no podemos decantarnos por una única explicación, los datos muestran que un elemento importante en el control de la inflación es la existencia de una autoridad monetaria como un banco central independiente o la dolarización de la economía”, escribió.

Todos los países con la tasa más alta de inflación carecen de instituciones monetarias independientes

“Todos los países con la tasa más alta de inflación carecen de instituciones monetarias independientes. Por eso la inflación es un fenómeno regular en Argentina o en Venezuela, desde el inicio del chavismo”, explicó Herzog, quien recordó episodios de hiperinflación latinoamericanos del pasado: en julio de 1989 Argentina tuvo una inflación mensual del 197%, en septiembre de 1985 Bolivia una del 183%; en marzo de 1990 Brasil una de 82%; en octubre de 1973, Chile una de 83%; en agosto de 1990, Nicaragua, una de 261%; en mayo de 1987, Perú una de 397%; y en septiembre de 2018, Venezuela se anotó un 233,3% mensual.

En todos los casos las razones fueron similares: exceso de gasto público ya no posible de cubrir con crédito externo o interno o mayores impuestos y que, financiado con emisión monetaria, lleva al default de la deuda pública.Según Herzog, tras las híper de los 70 y 80 muchos países hicieron una transición positiva, pero incompleta, “y es un desafío especial para Argentina, donde la clase política nunca ha sido capaz de abandonar el poder de jugar con la política monetaria”.

Tras las híper de los 70 y 80 muchos países hicieron una transición positiva, pero incompleta, “y es un desafío especial para Argentina (Herzog)

“El aumento de la inflación en 2022 prende señales de alerta, aunque, salvo los casos de Venezuela y Argentina, están lejos de repetir tales situaciones”, subrayó Herzog.

El mapa de la inflación anual en América Latina en 2022: al tope, Venezuela y la Argentina

La Fundación Libertad y Progreso es la integrante argentina de la Relial, cuyo consejero académico, Martín Krause, respondió preguntas de Infobae.

— ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta nueva edición para los países de América Latina y, en particular, para la Argentina?

— En términos generales se observa un descenso de Chile, quien ocupara la primera posición en América Latina desde que se inició el ICI, y un claro ascenso de Uruguay, que es candidato para superarlo el año que viene. Nicaragua se suma al lote de los peores, junto a Haití, Cuba y Venezuela

— ¿No es paradójico que la Argentina haya mejorado su puntaje y posición en el ICI respecto de la edición previa, tanto en calidad de sus Instituciones políticas como de mercado, pese a la acentuación de disfuncionalidades económicas (tasas de inflación y pobreza más altas, cepos más restrictivos, etc) y políticas (renuencia del Gobierno a cumplir cautelar de la Corte y restituir fondos a CABA, juicio político a la Corte, etc)?

— Argentina mejora su posición principalmente por la mejora en el índice que evalúa la libertad de Prensa, y luego el de la Justicia. Esto es reflejo de lo acontecido desde hace unos años con las investigaciones periodísticas sobre la corrupción política y su reflejo en condenas judiciales. No mejora en Instituciones de mercado, tiene una leve suba que puede deberse a la caída de algún otro país. Argentina sigue ubicándose en una pésima posición en este campo y es necesario tener en cuenta que el ICI refleja la situación de un año atrás o algo más, por lo que es de esperar una mayor caída en el futuro.

Argentina mejora su posición principalmente por la mejora en el índice que evalúa la libertad de Prensa, y luego el de la Justicia (Krause)

— El informe destaca la importancia de las instituciones monetarias para controlar la inflación y la dolarización como una forma posible de lograrlo. ¿Significa una recomendación o preferencia por la dolarización por sobre otras medidas, como Banco Central Independiente o reglas monetarias y fiscales estrictas?

— Lo que muestra el ICI 2023 son datos, y éstos muestran que los países con menor inflación durante 2022 son países dolarizados (Panamá y Ecuador). Detrás de ellos se ubica un grupo de países que tienen bancos centrales independientes. Y al final los que tienen la peor institucionalidad monetaria, sin independencia y sin ningún tipo de control.

— Hay también una crítica a las explicaciones de Cepal sobre la inflación en América Latina. ¿Es acaso una institución dañina o de efectos negativos para la región?

— La Cepal fue, durante décadas un centro de pensamiento que desarrolló una visión particular de la economía (y eso que es un organismo internacional que debería ser neutro), promoviendo políticas económicas populistas (proteccionismo, subsidios a la industrialización, planeamiento macroeconómico) que colapsaron en la hiperinflación durante los años 80s. Es, típicamente, un centro donde se sostiene la teoría del carácter “multicausal” de la inflación que termina siendo nada más que una excusa para minimizar la importancia de la emisión monetaria para financiar déficits fiscales. Todo evento social es multicausal, eso no dice nada.

Krause destacó también que el ICI 2023 también evalúa a Rusia a Ucrania. “Son dos países de baja calidad institucional (Ucrania 123, Rusia 129). La diferencia está, por supuesto, en quién invadió a quién, pero también en los países que apoyan a uno u otro. Ucrania recibe el apoyo de los países con mejor calidad institucional, Rusia lo contrario”.

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso precisa que hasta el 11 de mayo último el BCRA otorgó “Adelantos Transitorios” al Tesoro por $670.000 millones, infringiendo ya las metas del segundo y del tercer trimestre del acuerdo con el FMI. “Significa que, para conseguir financiamiento, el Tesoro se endeudó con el BCRA por un equivalente a más de 12% de la base monetaria”, subraya.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación recordó que en 2022 el ministro Sergio Massa había prometido no pedir más plata al Banco Central al afirmar: “nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con el financiamiento que podamos conseguir del sector privado”.

“Muy lejos quedó esa promesa; el déficit fiscal sigue y el gobierno va dependiendo cada vez más del financiamiento monetario directo (Adelantos Transitorios) o indirecto (con el BCRA dando liquidez para la compra de títulos). Todo eso es monetariamente expansivo, en un escenario donde los argentinos desconfiamos cada vez más del peso”, enfatizó Marí.

Se trata, precisamente, del tipo de manejos por los cuales en el ICI 2023 aparece tan mal rankeada en general y, en especial, en la calidad de sus instituciones monetarias.

Entre los subíndices que conforman el índice general de “Calidad Institucional” hay uno sobre manejo monetario. La Argentina tiene el segundo peor del continente

Entre los subíndices que conforman el índice general de “Calidad Institucional” hay uno sobre manejo monetario. La Argentina tiene el segundo peor del continente

La evaluación de “Instituciones Políticas” e “Instituciones de Mercado” para los países del Hemisferio Occidental

La evaluación de “Instituciones Políticas” e “Instituciones de Mercado” para los países del Hemisferio Occidental El mapa de la inflación anual en América Latina en 2022: al tope, Venezuela y la Argentina

El mapa de la inflación anual en América Latina en 2022: al tope, Venezuela y la Argentina